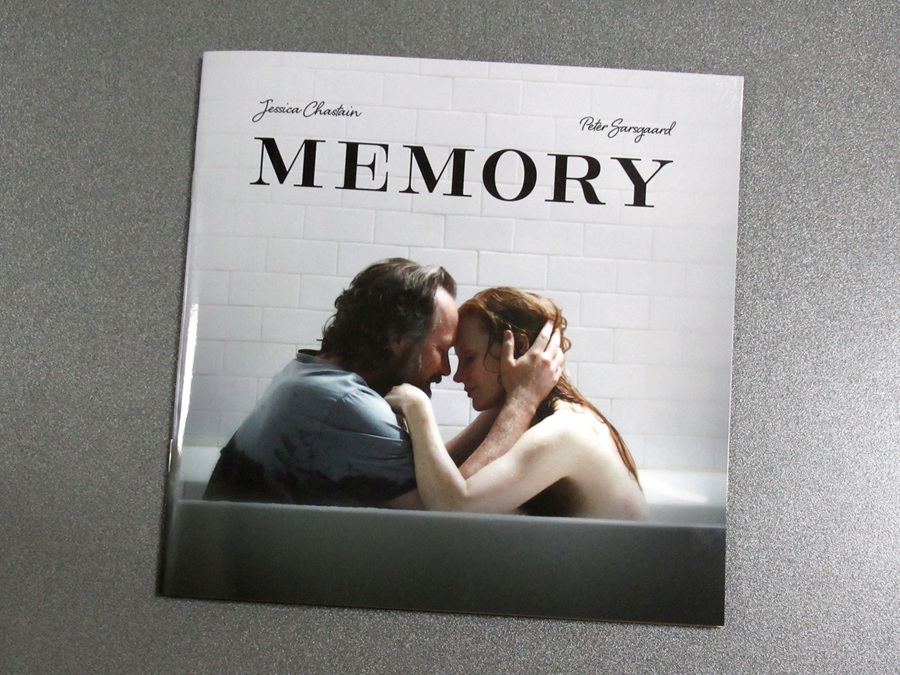

セテラ・インターナショナル様からのご依頼で、映画『あの歌を憶えている』(23)の劇場用パンフレットにプロコル・ハルムの「青い影」に関するエッセイを書かせて頂きました。

ミシェル・フランコの映画と言えば劇伴/主題歌の類を一切使わず、挿入歌は生活環境音扱いで、エンドクレジットも無音というのが定番なので、当初は「音楽について何か書くことあるんだろうか?」と思いました。

しかし「青い影」が劇中で重要な役割を担っているということで、プロコル好きの当方としては「それでしたらぜひ」とお引き受けした次第です。

そして試写を拝見したところ、「ミシェル・フランコの映画を見終わってこんなにホッとした気分になったのは初めてだな」と思いました。

『父の秘密』(12)にしろ『或る終焉』(15)にしろ『母という名の女』(17)にしろ『ニューオーダー』(20)にしろ、心の底から打ちのめされる静かで憂鬱な展開を見せておいて、無音のエンドクレジットで更に沈んだ気持ちにさせられるのがフランコ映画のトレードマークと言えるわけですが、今回はヘヴィなテーマを描きつつも、最後に「これ本当にフランコの映画なの?」というささやかな救いのある作品でした。

個人的に一番驚いたのは「ミシェル・フランコ映画でエンドクレジットに曲がある」ということでした。このことは予備知識なしで映画を観たときに「おやっ?」と新鮮な驚きを体験して頂きたかったので、パンフにはあえて書きませんでした。

このように字数の都合や話の本筋から離れてしまうという理由から、パンフのエッセイでは書けなかったネタもいくつかありますので、そのあたりは当方のブログで何回かに分けて書いていこうかなと思います。

まずは今も議論が交わされている「青い影」の難解な歌詞について少し書かせて頂こうかなと。

プロコル・ハルム(青い影)+10 – amazon

プロコル・ハルム(青い影) PLUS – TOWER RECORDS

自分がプロコル・ハルムというバンドを知ったのは、確か中学3年生の頃だったと思います。

「青い影」のことは母から話を聞いて知っていたし、ラジオ番組などでも耳にする機会があったし、映画でも頻繁に使われていたので、曲自体は聞いたことがあったわけです。

「それじゃあプロコルのアルバムを買って本格的に聴いてみよう」となったとき、まずはベスト盤から買ってみることにしました。

THE BEATNIKS – EXITENTIALIST A GO GO (amazon music)

ちょうどその頃、高橋幸宏&鈴木慶一のユニットTHE BEATNIKSの「EXITENTIALIST A GOGO」を好きで聴いていて、お二人がプロコル・ハルムの”Pilgrims Progress”をカヴァーしていたので、「できれば青い影とPilgrims Progressが入っているベスト盤があるといいな」と思いました。

それで当時購入したのが、テイチクからリリースになっていたこちらのベスト盤でした。「青い影」だけでなく”Pilgrims Progress”も入っていたのが購入の決め手となりました。後者を聴いてすっかりオルガン奏者のマシュー・フィッシャー推しとなった自分は、このジャケットにフィッシャーが写っていないということを知り少々残念に思ったものです(フィッシャーがバンド脱退後に加入したクリス・コッピングが写っている)。

しかしブックレットにバンドメンバーの変遷や簡単な楽曲紹介、そして歌詞が載っていたので重宝したアルバムでした。ただし対訳が載っていなかったので、当時高校生だった自分は英和辞典片手に歌詞の和訳にトライしました。

そのときになって「何かよく分からない歌詞だな」と思いました。

なんで粉屋(Miller)が話をしたら女の顔色が悪くなるのか分からなかった。

チョーサーの「カンタベリー物語」の一篇「粉屋の話」がいわゆる”寝取られ夫の話”だから、「他人の浮気話を聞いて、身に覚えのある女が気まずくなった」状況を示唆しているのだという解釈があることを知るのは、もう少し後になってからのことでした。

ただ、パンフレットのエッセイでも書いたように、作詞を手掛けたキース・リードは音楽誌やWeb記事のインタビューで、

「チョーサーは読んだことがなかった」

「チョーサーが誰かは知っていたが読んだとは言えない」

「無意識のうちに知っていたのかもしれないが、チョーサーを引用するというのは意識的にやったわけではない」

…などと答えていました。

Behind the Song: Procol Harum, “A Whiter Shade Of Pale”

https://americansongwriter.com/lyric-week-procol-harum-whiter-shade-pale/

What’s a Whiter Shade of Pale? Interview with Lyricist Keith Reid

https://www.huffpost.com/entry/whats-a-whiter-shade-of-p_b_204187

個人的にはリードのような詩人がチョーサーを読んだことがないとは思えないので、「チョーサーの引用について言及されるのが鬱陶しくなって、”読んでいない”と答えることにしていた」という感じではないか…などと考えております。

またリードがユダヤ系ということを考えると、コーエン兄弟のように「嘘か本当か分からないことを言って真相をうやむやにした」という可能性もある気がします。あるいはもっと素直にリードの言葉を受け止めるなら、「熱心に読んだとは言えない程度にざっと(チョーサーを)読んだだけ」だったのかもしれません。

とにかく、リードのこの発言で「”粉屋”はチョーサーにこだわる必要がない」ということになり、「粉屋ってのは実はヤクの売人なんじゃないか?」という突飛な解釈を語る人も現れたりして、結果的に「青い影」がますます難解な歌詞の曲になってしまったのでした。

そもそも最初の”We skipped the light Fandango”にしても、”skipped”の解釈を巡って「陽気にダンスした」のか「ダンスを中座(スキップ)した」のか意見が分かれているらしい。「ファンダンゴ」という単語も「馬鹿騒ぎ」という意味合いがあったりもするので、どの解釈が正解なのか意見が分かれている。

粉屋(Miller)も1960年代当時は多くの人が鏡(Mirror)だと思っていたようで、前述のとあるWebメディアのインタビュアーも「自分はずっと”鏡が物語を語った”と解釈していました。彼女が鏡を見ていて、何かが起きたのだと思っていたんです」とリードに話していて、「ああ、それはいいアイデアですね(笑)。そのほうがよかったかもしれない」などと答えていたので、詞を書いた本人からすれば「チョーサーの引用とかどうでもいいから」という感じだったのでしょう。

あとは”One of sixteen vestal virgins”という一節も、「16人のウェスタの処女のひとり」なのか「16歳のウェスタの処女のひとり」なのか解釈が分かれていたりする。

これについては「ウェスタの処女は16人もいないはず」という指摘もあったりして、『恋に落ちたら…』(93)でデヴィッド・カルーソーが喋ったセリフの日本語字幕から考察すると、個人的には後者の解釈ではないかな…という気がします。

が、正解は分かりません。キース・リードは亡くなったし、ご存命だったとしても本当のところは言わなかったでしょうから。

そんなこんなで「青い影」の歌詞については、ああでもない、こうでもないと詞の内容を巡って古今東西・老若男女を巻き込んで、半世紀以上にわたって議論が交わされているわけです。

心に訊く音楽、心に効く音楽 私的名曲ガイドブック Kindle版 – amazon

ちなみにプロコル・ハルム好きを公言していた(高橋)幸宏さんは、自著「心に訊く音楽、心に効く音楽」の中で「”青い影”はグループ・サウンズの人たちがデタラメな英語で歌っていたので、むしろ敬遠していた」と記しておりまして、当時のGSの人たちも「粉屋」を「鏡」と聞き間違えて歌ったりしていたのかなと思いました。

では「青い影」は歌詞をどう味わって鑑賞すべきなのか。

とあるインタビューで、キース・リードが「これ(青い影)は雰囲気を醸し出して物語を語ろうとする一種の映画のようなもので、人間関係についての話です」とコメントしている記事を目にしました。

「女が男と別れる」というシンプルな話を、部屋の匂いや喧噪まで伝わってくるような言葉と共に綴った曲という感じでしょうか。

躍起になって意味や正解を求めるのではなく、全体的な雰囲気を自分が感じたようにイメージしながら聴くのがベストなのかもしれません。

Daryl Hall & John Oates 関連商品 好評発売中!

■Eliot Lewis / Enjoy The Ride+Master Plan

Enjoy The Ride (iTunes)