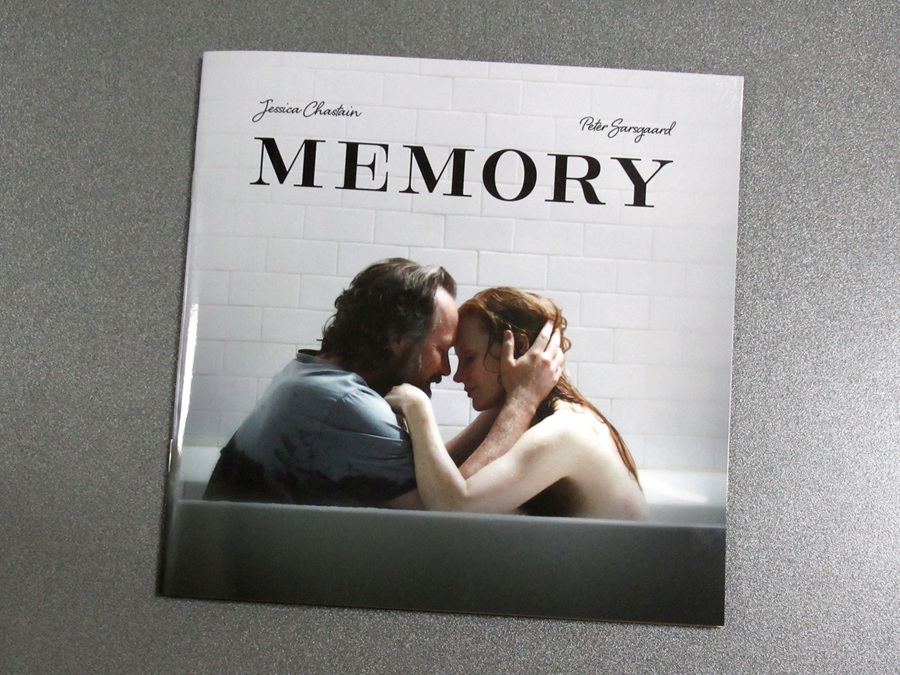

セテラ・インターナショナル様からのご依頼で、映画『あの歌を憶えている』(23)の劇場用パンフレットにプロコル・ハルムの「青い影」に関するエッセイを書かせて頂きました。

字数の都合や話の本筋から離れてしまうという理由から、パンフのエッセイでは書けなかったネタをブログで補完させて頂きますということで、前回は解釈が難しい歌詞について書きました。

今回は名曲「青い影(A Whiter Shade of Pale)」ができるまでの過程について少し補足させて頂こうかなと思います。

作詞家(詩人)のキース・リードが、バンドマネージャーのガイ・スティーヴンス宅のホームパーティーで気分を悪くした夫人にガイが「顔色が悪いぞ(You’ve gone a whiter shade of pale)」と言った言葉にインスパイアされて書いた歌詞だった、というのは有名すぎる話なのでパンフのエッセイでは割愛しました。

自分はコロナ禍の不要不急の外出を控えていた時期にプロコル・ハルムのアルバムを集中的に聴いていて、初期3作のアルバムのことや、「青い影」を含む彼らの曲ができた過程を知りたくなったので、ゲイリー・ブルッカーやマシュー・フィッシャー、リードのインタビューを読み漁っていました。

パンフに寄稿したエッセイは、そのときに得た情報をもとに書いたとも言える気がします。しかし、それを全部書くと話しが長くなる上に『あの歌を憶えている』の話から逸脱してしまうので、要点をまとめて書いた感じです。

パンフに書ききれなかった細かいトピックはこれから書いていきたいと思いますが、ハッキリ言って長いです。お暇なときに目をお通し下さい。

その1: ブルッカーもフィッシャーも言及したバッハの音楽からの影響

「青い影」のハモンドオルガンのメロディとコード進行がバッハの「G線上のアリア」を基にしているというのは有名な話。

ではなぜ(あるいはどのように)その発想が生まれたのかという疑問が生まれるわけですが、ブルッカーは生前のインタビューでバッハの楽曲はもちろん、バッハをポップミュージック的な解釈でカヴァーしたジャック・ルーシェ・トリオやスウィングル・シンガーズからの影響も語っていました。

Procol Harum’s Gary Brooker, Singer and Co-Writer of ‘A Whiter Shade of Pale,’ Dies at 76

https://variety.com/2022/music/people-news/gary-brooker-dead-procol-harum-singer-keyboards-1235187334

一方のフィッシャーも「ブッカー・T(・ジョーンズ)とジミー・スミスという自分のアイドルの演奏スタイルをバッハのオルガンラインと組み合わせることに興味があった」と語っていました。

二人とも当時バッハから影響を受けていたなんてことがあるのか?

「青い影」の法廷闘争でフィッシャーの主張が通ったことへの当てつけで、ブルッカーが「バッハのアイデアを思いついたのは俺だ」と言い始めたのではないか?

…という見方もあったようですが、さすがにそれは考えすぎなのではないかな、と思います。

まず「なぜバッハなのか?」ということですが、ジャック・ルーシェ・トリオが「プレイ・バッハ」シリーズをヒットさせていたのがだいたい1959年~1963年頃、スウィングル・シンガーズが「Jazz Sébastien Bach」をリリースしたのが1963年、そして「青い影」のリリースが1967年の5月だから、その頃バッハをポップミュージック的に聴かせるブームがあり、その流れに乗って曲を作ろうと思い立ったというのは自然な反応という気がします。

ちょうどその時期に葉巻のテレビCMでジャック・ルーシェのバッハのカヴァーが使われていて、そのCMが流行ったのも大きかったのかもしれません。自分はタバコを一切吸わないので詳しくは知りませんが、Benson & HedgesのHamletという銘柄だったようです。

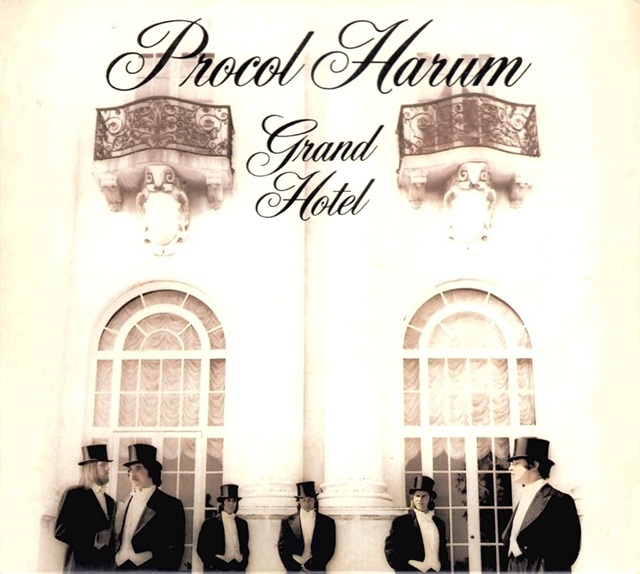

Procol Harum / Grand Hotel (CD+DVD) – amazon

ブルッカーがスウィングル・シンガーズを愛聴していたというコメントも、1973年のアルバム「グランド・ホテル」でスウィングル・シンガーズのクリスチャンヌ・ルグランがゲスト参加していたから、本当に好きで聴いていたものと考えられます。

一方のフィッシャーもギルドホール音楽演劇学校で学んでいた人なので(コンサバティブな音楽教育が合わず1年くらいで中退)、当然バッハは聴いていただろうし、ブッカー・T&ザ・MGズの”Green Onions”がヒットしたのも1962年だから、これも発言の裏付けは取れていると言えるのではないかと。

全てが適切なタイミングで適切な場所に揃って出来た曲、ということなのでしょう。

その2: 「青い影」のドラマーは誰なのか問題

プロコル・ハルム(青い影)+10 – amazon

プロコル・ハルム(青い影) PLUS – TOWER RECORDS

「青い影」はB.J.ウィルソン加入前にレコーディングされた曲なので、ドラマーが誰なのかというのがいまひとつハッキリしなかった。

このあたりは2022年にウルトラ・ヴァイヴから発売になった最新デジタル・リマスタリング盤「Procol Harum」のライナーノーツや、当時を回顧したフィッシャー、リードのインタビュー記事を読むと、ほぼビル・エイデン(またはアイデン)で確定のようです。

そもそもエイデンがドラムを叩くことになった経緯もかなりややこしい。

初期プロコル・ハルムはドラマーが空席の状態で、ボビー・ハリソンが加わることになっていたのだけれども、「”青い影”はヒットする」と確信したレーベルやプロデューサー(デニー・コーデル)が功を焦って、コーデルが「ミッチ・ミッチェル(ジミ・ヘンドリックス・エクスペリエンスのドラマー)を連れてくるからレコーディングに入ってくれ」と強行。

キース・リードによると、バンドメンバーは「あのミッチが来るのか」と興奮したものの、結局コーデルから「ミッチは呼べない」と言われて、スタジオの向かいに住んでいたビル・エイデンを呼んでドラムを叩いてもらったという話です。コーデルはジョージィ・フェイム&ザ・ブルー・フレイムズの仕事でエイデンを知っていたから、なにかと都合がよかったらしい。

で、フィッシャーによると「エイデンは”青い影”のアセテート盤(いわゆるプロモ盤)でタブスという名前で呼ばれていたドラマーの演奏を聴いて、それを再現した」とのこと。

したがって今現在プロコルのアルバムや映画のサントラ盤などで聴ける「青い影」のドラムは、エイデンが叩いたものということになります。

しかしボビー・ハリソン曰く「自分が演奏したバージョンの”青い影”がリリースされると思っていたから、チャート1位になったとき(実際に曲を聴いて)奇妙な感じがした」そうで、ハリソンがドラムを担当したバージョンもあるらしい。

前述の最新リマスター盤のボーナストラックとして収録されている”A Whiter Shade of Pale (early Version, stereo)”というのがハリソンのドラムのバージョンではないか、ということです(ブックレットにそう書いてあった)。

なんでこんなにドラムが面倒くさいことになったのかというと、デニー・コーデルというプロデューサーがドラマー選びに非常にうるさい人だったからのようです。セカンドシングルの”Homburg”も、前述の最新リマスター版のファーストアルバムに、ハリソンのドラムにB.J.ウィルソンのドラムをオーバーダブしたバージョンが収録されていました。

「レコーディングの際にボビー・ハリソンもスタジオにいた(しかし実際にドラムを叩いたのはエイデンだった)」という証言もあったりして、「青い影」のレコーディングがいかにバタバタしていたかが分かります。

人によって証言が異なる上に、当時を知る人も既に亡くなっていたりするので、おそらく真相は分からずじまいでしょう。

その3: パーシー・スレッジの「男が女を愛する時」から受けた影響とは?

リスナーや音楽評論家から指摘されている「青い影」と「男が女を愛する時」の共通性。

言われてみれば確かに似ているけれども、”影響を受けている”というのは批評家の分析なのでは?と思い、いろいろ調べてみました。

で、「Procol Harum: The Ghost of A Whiter Shade of Pale」という本の記述によると、前述のデニー・コーデルが「ゲイリー・ブルッカーの声をサイケデリックなパーシー・スレッジのようにしたかった」のだそうです。歌い方に影響を受けている、ということでしょうか。あとコーデルに言わせるとリズムを「男が女を愛する時」のようにしたかったけれども、ボビー・ハリソンが正しいグルーヴを掴んでいるとは思えなかったので、替わりにエイデンを連れてきたらしい。本当にドラマーの選定にうるさい方だったようです。

で、普通ならヒット曲を演奏したメンバーでデビューアルバムもレコーディング…という動きになるのだと思いますが、「青い影」がヒットしているさなか、ギターのレイ・ロイヤーとドラマーのハリソンが脱退(というか事実上の解雇)してパラマウンツ時代の仲間ロビン・トロワ―とB.J. ウィルソンが加入。ついでによくない条件の長期ツアーをバンドに組ませたマネージャーも解雇とゴタゴタ続き。

大ヒット曲を生み出したがゆえに、レーベルや音楽出版社、マネージャー、バンドメンバーの思惑が交錯して、この時点で既にややこしいことになっていたのでした。このとき諸々ちゃんと手続きなり何なりをしていれば、あとになって曲の著作権(ロイヤリティ)を巡る法廷闘争にもならなかったのではないか…と思うと残念で仕方がありません。

Daryl Hall & John Oates 関連商品 好評発売中!

■Eliot Lewis / Enjoy The Ride+Master Plan

Enjoy The Ride (iTunes)