ワタクシはドムドムハンバーガーを愛する者なので、

ドムドムと浅からぬ縁のあるマクドナルドの”自称”創業者レイ・クロックを描いた映画『ファウンダー ハンバーガー帝国のヒミツ』(17)には以前からちょいと興味がありました。

…というのも、マックが日本での事業展開を検討した際、

ダイエー(中内功)側とレイ・クロック側で合弁会社の資本比率でモメて破談になって、

その結果ダイエーは独自のハンバーガーブランド=ドムドムを展開することになったらしいんですな。

■参考文献

ドムドムの落日とマクドナルドとの深い因縁 ダイエー創業者が見た夢はここに潰えた

外食 – 東洋経済オンライン http://toyokeizai.net/articles/-/175524

だからある意味では「レイ・クロックの存在があったからこそドムドムハンバーガーが誕生した」と言えなくもない(かなり強引な理屈ですが)。

…と、まぁそんな感じのことを考えつつ劇場に足を運んだわけですが、

レイ・クロックがオリジナルのマクドナルドに対してやったことがエゲツなさすぎて、

「あー、いかにもアメリカの大物経営者がやりそうな手段だわー」と戦慄したり、

「今も昔もアメリカは不動産がモノを言う国なんだなー」と不動産王の現アメリカ大統領を思い浮かべたり、

「粉末シェイクの素を使ったシェイクは飲みたくないなー」と思ったり、

いろいろと考えさせられる映画でした。

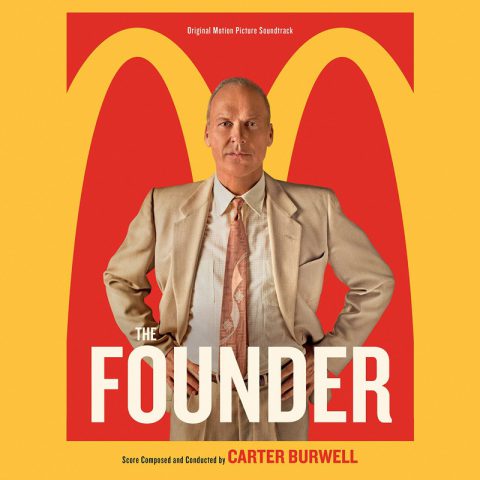

演技面では野心が暴走してどんどんゲスくなっていくレイを演じたマイケル・キートンの「軽妙だけどスゴ味の効いた演技」がやはり出色。

そして文字通り“軒を貸して母屋を取られた”マクドナルド兄弟役のジョン・キャロル・リンチとニック・オファーマンもよかった。

人当たりがよくて善良そうな兄(こっちがジョン・キャロル・リンチ)と、

職人気質で無愛想だけども裏表のなさそうな弟(ニック・オファーマン)。

「この二人が作ったバーガーは確かにウマそうだ」と思わせる見た目と、

画面に登場した瞬間に「レイ・クロックと関わったら絶対食い物にされて捨てられるだろうなぁ」と思わせる人間的な不器用さ、薄幸さが見事にハマってました。

ナイスキャスティング。

オリジナル・スコアの作曲はカーター・バーウェル。

ジョン・リー・ハンコック監督とは『オールド・ルーキー』(02)、『アラモ』(04)、『しあわせの隠れ場所』(09)でコラボしてます。

ワタクシがまた駆け出しの映画音楽物書きの頃、

『アラモ』のライナーノーツを書かせて頂いたことがありますが、

ハンコック監督の寄稿文でバーウェルの音楽を絶賛してましたねー。

(映画はコケたけど…)

今回はストリングスにギター、マンドリン、木管楽器、ピアノ、パーカッションといった感じの構成で、ウッドベースがブンブンと太い音を鳴らしているのが特徴的ですね。

50年代半ばのアメリカーナ・ミュージックにヒネリを加えたサウンドとでも申しましょうか。

この”ヒネリ”の部分こそがレイ・クロックの人物像を浮き彫りにしているような気もします。

ピアノの音色がクロックの”内なる声”を表現しているように聞こえた箇所も多々ありました。

こういう「実話もの」「伝記もの」の音楽というと、

喜怒哀楽の表現が明確にされているものも少なくないのですが、

『ファウンダー』の場合はいい意味でそのあたりが曖昧な音楽になってますね。

レイ・クロックを偉人とも怪物とも断定してない。

「レイ・クロックの人となりを私情を挟まず音楽で表現するので、この男が好きか嫌いかは皆さんで判断して下さい」…と言っているかのような、極めて中立的な視点で綴られる音楽でした。

道徳的側面が曖昧に描かれてはいるけれども、

「レイ・クロックのテーマ」的なモティーフが活用されていてスコアの軸がブレてない。

さすがバーウェル、派手さこそないものの”考えながら聴く”サウンドに仕上がってます。

サントラにはバーウェルのスコアのほかに懐メロを7曲収録。

Doris Day – Mister Tap Toe (1953年)

The DixieAires – I’m Not Like I Used To Be (1954年頃)

Orrin Tucker and His Orchestra – Sh! Baby’s Asleep (1940年)

Penguin Cafe Orchestra – Music For A Found Harmonium (1984年)

Bob Gaddy and His Alley Cats – Slow Down Baby (1955年)

Fifty-Fifty Love – The Ramblers (1940年代~1950年代頃)

Pennies From Heaven – Michael Keaton and Linda Cardellini (1936年)

映画の舞台となった1950年代の流行歌で当時のアメリカの空気感を演出する選曲となっていますが、

1曲だけ80年代のペンギン・カフェ・オーケストラの曲が使われているのが興味深い。

これは”雰囲気作り”のソース・ミュージック的な使い方というより、

バーウェルのミニマリスティックなスコアと同じような感覚で使われたのでしょう。

3つのモティーフでスコアを組み立てた『キャロル』(15)の甘美な音楽もよかったけど、

バーウェル音楽の真骨頂は本作のような「意図的な曖昧さ」のあるスコアなのかもしれないなーと思ったり。

『ファウンダー』のサントラ盤、結構気に入ってます。